令和5年7月5日更新

冬期にはインフルエンザの流行が懸念されます。予防のためには、日頃の健康管理はもちろんのこと、オフィスや学校など多くの人が一日の大半を過ごす室内環境の管理が大切です。

インフルエンザ流行時には、換気量を確保しウィルスを外に排出するとともに、喉や鼻の粘膜を乾燥から保護するため、適正な湿度の保持が重要です。

建築物環境衛生管理技術者は、利用者の健康を確保するため、インフルエンザの発生状況や予防方法等に関する情報収集についても心がけることが必要です。

目次

- 換気量の確保について

- 室内の換気

- 換気量に関する管理基準

- 相対湿度の保持について

- 冬期の温湿度

- 相対湿度に関する管理基準

- インフルエンザ関連情報

- インフルエンザ情報

- 新型インフルエンザ情報

- 参考リンク

換気量の確保について

1.室内の換気

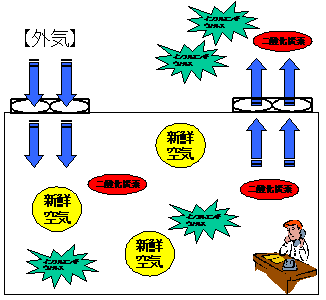

室内の換気が不十分な場合、空気中の汚染物質が蓄積されやすい状況になります。特に冬期は、インフルエンザウイルスや細菌等により、室内空気が汚染される恐れがあります。インフルエンザウイルスは、患者のくしゃみや咳により、気道分泌物の小粒子に含まれて周囲に飛散します。粒子に含まれたウィルスの大半はすぐに床に落下しますが、一部は空気中に長時間浮遊したり、落下したものでも水分を失うと、ウイルスはほこりとともに再び空気中に舞い上がったりします。そのため、室内の換気を適切に行い、空気中のウイルスを除去する必要があります。

<換気を行う際の注意点>

- 換気システムのスイッチは、切らずに常時運転するようにしましょう。(特に、個別制御の場合、居室内の利用者が換気のスイッチを切ってしまうことが多く見受られます。)

- 換気設備は、定期的にフィルターの点検・清掃を行いましょう。

- 空調機の吹出口等をふさがないようにしましょう。

2.換気量に関する管理基準

建築物衛生法では、二酸化炭素濃度基準は1000 ppm以下と規定されています。二酸化炭素は、測定が容易なことから、空気の汚れ具合をみる指標(換気の指標)となっています。基準値を目安として、適切な換気量を確保することが重要です。

相対湿度の保持について

1.冬期の温湿度

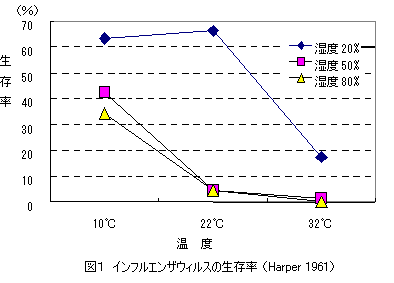

冬期は外気の温度が下がり、湿度も低くなります。その影響を受けて室内は乾燥状態になります。湿度が低いとインフルエンザウイルスの生存率を高める(図1)とともに、鼻・喉・気管などにある粘膜の繊毛の働きを弱め、ウイルスによる感染が起こり易くなります。また、室内が乾燥すると静電気も生じ易くなり、ビルの利用者や使用者からの苦情の原因になることもあります。

2.相対湿度に関する管理基準

建築物衛生法では、相対湿度は40%以上70%以下という管理基準が設定されています。冬期に相対湿度40%以上を保持するためには適切な加湿を行う必要があり、加湿装置のメンテナンスが重要です。

インフルエンザ関連情報

1.インフルエンザ情報

- インフルエンザ総合対策ホームページ(厚生労働省のページ)

- 感染症情報センター(国立感染症研究所のページ)

- 東京都感染症情報センター(健康安全研究センター健康危機管理情報課のページ)

- インフルエンザについて (東京都保健医療局感染症対策のページ)

2.新型インフルエンザ情報

- 新型インフルエンザ対策関連情報(厚生労働省のページ)

3.参考リンク

- 感染症情報(厚生労働省のページ)