過去に作成したパンフレットです。

内容に現在の制度とは異なる部分がありますので、ご注意ください。

出国前、旅行中に心得ておくこと

|

Q1 時差ボケの対処の方法 Q3 持病の薬の服用時期 Q5 乗物酔いの予防薬 Q6 病気になったときの備え Q8 必要な予防接種

帰国してから心得ておくことQ11 薬を持ち帰りたいとき Q12 帰国後に気をつけたいこと

ミニ知識 |

|

Q1 時差ボケ(時差症候群)にはどう対処すればよいのですか。

時差ボケは人間の体内リズムが乱れることによって生じます。時差ボケを防ぐには、日数に余裕があれば、出発の1週間くらい前から生活時間を変化させ、出発日ごろには現地の時間に近づけるようにします。

西(欧州方面)へ行く場合は、朝起きる時間を少しずつ遅らせ、夜も眠る時間を遅らせます。東(アメリカ方面)へ行く場合は、逆に少しずつ早寝早起きにしていきます。

Q2 薬を外国へ持っていってもよいのですか。

自分自身が服用する薬を持っていくことはできます。

ただし、麻薬は、自己の疾病治療の目的でも事前に厚生労働大臣の許可を受けなければ、外国へ持ち出すことはできません。許可申請の手続きは、厚生労働省関東信越厚生局麻薬取締部(電話:03-3512-8688)で行っています。

また、睡眠薬などの向精神薬は、自己の疾病治療の目的であれば、一定量以下に限り持ち出すことはできます。ただし、不正使用を厳しく取り締まっている国もあり、注意が必要です。あらかじめ、処方せんの写しなど、治療内容が分かる書類を準備しておくことをお勧めします。

なお、渡航先に入国する際に、手続きが必要な場合がありますので、各国の在日大使館にも確認してください。

Q3 持病があり、医師にかかって飲んでいる薬があります。海外旅行中は、いつ飲めばよいのですか。

海外旅行中は時差の影響を受け、1日が長くなったり短くなったりし、薬をいつ飲んでよいか迷うことがあります。

薬を飲む目安としては、1日食後3回服用する薬であれば8時間ごとに飲むように心がけましょう。

糖尿病や血圧の薬を服用している人は、特に服用間隔や食事に注意が必要です。旅行前に、医師や薬剤師に薬を飲む時期について相談してください。

Q4 外国に持っていくと便利な薬には、どんなものがありますか。

一般的な観光旅行であれば、かぜ薬(総合感冒薬、解熱鎮痛薬等)、胃腸薬(整腸薬、消化薬等)、点眼薬、救急絆創膏などを用意しましょう。冒険目的の旅行をする場合や感染症の多い地域に行く場合は、成田空港検疫所や旅行会社等で旅行先国の衛生状態をよく調べ、防虫スプレー、消毒薬など必要な薬を持っていくとよいでしょう。

医師から薬を処方されている人は、必ずその薬を持っていきましょう。

Q5 乗物酔いの予防薬を服用するときに、気をつけたいことは、どんなことですか。

搭乗前の30分から1時間前までに服用し、長時間飛行機や自動車に乗る場合でも1日3回までにしましょう。

その他、次の方法も乗物酔いの予防に効果的です。

- ネクタイ、バンドをゆるめて身体を楽にする。

- 食べ過ぎ、飲み過ぎや空腹を避ける。

- 本などの細かい字を読まない。

Q6 海外旅行中に病気になったときの備えとして、なにがありますか。

海外旅行中は緊張、疲れ、寝不足、栄養の偏りなどで体調を崩し、病気になることがあります。病気になって現地の医療機関にかかる場合は、ホテルのフロントや旅行会社に問い合わせましょう。なお、多くの国で救急車の利用は有料になっています。

また、海外旅行保険などに入っておくと、いざというときの費用負担が軽減されます。医療費は、原則的に海外旅行保険で保証されますので、入院証明書や請求、領収書を必ず持ち帰るようにしてください。

| ミニ知識 海外旅行保険 | ||

|

障害、疾病、賠償責任、携行品、自動車運転者賠償保険等があります。基本となるのは傷害保険で、あとは旅行先や目的などにより、保険の種類を組合せて加入することができます。海外旅行保険の詳細は、旅行会社や保険会社にお問い合わせください。 |

Q7 旅行先で下痢の症状がでた場合は、どうしたらよいのですか。

旅行中の下痢の原因は、疲労による体調の変化、不安、ストレスによるもの、食べ物によるもの(油や香辛料の取り過ぎ)ウイルス、細菌によるものなどがあります。

下痢をしたときは整腸薬などを飲み、1日から2日様子を見てください。

強い下痢止めの使用はかえって症状を悪化させることがあります。

ひどい下痢(回数の多い下痢や血便など)の場合は、速やかに医療機関で受診をしてください。

また、脱水症状を起こすことがあるので、水分を補給しましょう。スポーツドリンクを飲むのもよいでしょう。

- 水や食べ物に注意しましょう!

・生水は危険です。

水道設備のある国でも衛生的に安心できません。さまざまな病原体に汚染されている可能性がありますので、生水は飲まないようにしましょう。

水が飲みたいときは、ミネラルウォーターか水を沸かして飲みましょう。レストランなどで出される水にも気をつけましょう。

- 氷にも注意しましょう

氷も汚染された水で作られている可能性があるので危険です。ジュースや水割りに入っている氷にも注意しましょう。

カットフルーツは危険です。屋台の切り売りやバイキングなど、カットされ長時間放置されたままのフルーツは、汚染されていたり菌が増殖している可能性があります。

フルーツを食べたい時は、丸ごと買ってきて、皮をむいたらすぐに食べるようにしましょう。

Q8 海外旅行に必要な予防接種には、どんなものがありますか。

熱帯アフリカと南米の15か国では入国者に対し、イエローカードと呼ばれる黄熱病の国際予防接種証明書の提示を要求しています。

予防接種は、特定の検疫所で行っています(予約制)。接種は1回で、接種後10日目から10年間有効です。

詳細は次の施設又は最寄りの保健所にお尋ねください。

| 東京検疫所 | 電話:03−3599−1515 |

公益財団法人日本検疫衛生協会東京診療所電話:03−3201−0848

公益財団法人日本検疫衛生協会横浜診療所電話:045−671−7041

詳しくは厚生労働省検疫所オフィシャルホームページをご覧ください。http://www.forth.go.jp

Q9 マラリアの流行している国へ出かけるのですが、予防するにはどんなことに注意したらよいのですか。

予防には、なによりも蚊に刺されないようにすることが大切です。そのためには、次のことに注意しましょう。

長期滞在などでどうしてもマラリア予防薬が必要な場合は、現地で購入も考えて下さい。

1 防虫スプレーをかけ、防虫クリームをしっかり塗り、また長袖、長ズボンなど肌を露出しない服装に心がける。

2 蚊は暗色を好むため、ベージュや白っぽい服を着る。

3 蚊がいそうなときは、殺虫剤をカーテンや家具の後ろ等にも噴霧し、夜はかやを使用したり、蚊とり線香や蚊とりマットをつけて寝る。

4 ホテルは、高層階で冷房設備の整った窓のきっちり閉められる部屋がよい。蚊は高い所ほど少なく、温度が下がると活動が鈍るので、クーラーを十分にきかせる。

5 マラリアを媒介する蚊は夕方から夜間に吸血する種類が多いので、夜間、特に日没から3時間ぐらいは外出を避ける。

※マラリア流行地から帰国後発熱したときは、医療機関で受診し、渡航歴を主治医に伝えましょう。

| ミニ知識 マラリア | ||

|

熱帯、亜熱帯の病気で、ハマダラカに刺されることによって、マラリア原虫が人から人へ感染して起こります。原虫の種類により4種類あり、熱の出方が異なります。 発熱発作が特徴です。突然の寒気とともに39から40度の高熱が起こり、4から5時間後に、発汗とともに熱がさがります。また、赤血球が破壊されるためにしょう油色の尿が出ます。 |

Q10 帰国の際、日本国内に持ちこめない薬には何がありますか。

次の薬は、日本国内に持ち込めません。

1 ヘロイン、コカインなどの麻薬、大麻、あへん、覚せい剤等法律で禁止されているもの

(麻薬については、自己の疾病治療の目的でも、厚生労働大臣の許可を受けなければ持ち込むことはできません。許可申請の手続きは、厚生労働省関東信越厚生局麻薬取締部(電話:03-3512-8688)で行っています。)

2 ワシントン条約(絶滅のおそれのある野生動物の種の国際取引に関する条約)で規制されているジャコウジカ、クマ等を原料とした成分を含有する漢方薬

3 睡眠薬や精神安定剤など向精神薬に該当するもの

(ただし、自己の疾病治療の目的であれば、一定量以下に限り、持ち込むことができます。)

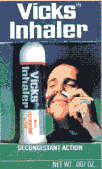

| ミニ知識 鼻の薬(商品名:ヴィックス インヘラー) | ||

ヴィックス インヘラー(L−デソキシエフェドリンを含有するもの)は、日本国内では、覚せい剤取締法で規制されていますので、国内に持ちこめません。

|

| 麻薬、マリファナにご注意! | ||

| マリファナ(大麻)等日本で厳しい取締りの対象とされている薬物が、海外ではそれほど厳重ではなく、一般社会に浸透している地域もあります。興味本位、甘い誘惑から初めて薬物を経験したというケースも報告されていますので旅行中は見知らぬ人からの誘いには決してのらないようにしてください。海外で初めて薬物に接し、帰国後常習者となった例が見受けられます。 |

麻薬等の不正譲渡は各国とも厳罰をもって臨んでおり、国によっては禁固刑や死刑の判決が下ろされた例もあります。

麻薬等所持者についての密告に対し報奨金を出す国もあります。また、麻薬等を高級茶などと称して売りつけたり他人の荷物に麻薬等を紛れ込ませたりして密告するという陰湿な手口の事件が発生しています。

麻薬等のトラブルに巻き込まれた場合には、大使館、総領事館、駐在員事務所等に連絡し、相談してください。自分ひとりの安易な判断は、事態をさらに悪化させることになりかねません。

薬物犯罪の最高刑(外務省調べ)

中国、韓国、台湾、タイ、シンガポール、マレーシア、エジプトなどでは死刑。最高刑が死刑ではない国でも、終身刑、無期懲役など厳しい刑罰が科せられます。

Q11 海外から薬を持ち帰りたいのですが、何日分持ち帰ることができますか。

自分自身で使用する薬を海外で購入し、持ち帰る場合には、通常2か月分まで税関での申告、手続きなしに通関できます。

しかし、自分自身で使用する場合であっても、会社等自宅以外の所へ郵送した場合は、個人の荷物と見なされず、厚生労働省で確認を受けないと通関できません。

また、持ち帰った薬を他人に販売することはできません。

| ミニ知識 個人輸入 | ||||

|

自分自身で使用するために、医薬品等を海外から持ち帰る場合、輸入できる数量の目安は次のとおりです。

|

||||

ただし、処方せん薬

(向精神薬を含む。)1か月分以内

外用薬1品目につき24個以内

化粧品1品目につき24個以内

※処方せん薬とは、有効で安全な使用を図るため、医師による処方が必要とされる医薬品をいいます。

Q12 帰国後に気をつけたいことは、どんなことですか。

1 下痢、発熱、黄疸等の症状がある場合は、病院等で受診しましょう。その際、医師に渡航したこと(期間、国名など)を必ず伝えてください。

マラリアなどは潜伏期間が1年くらいの場合もありますので、過去1年間の渡航歴は正確に覚えておきましょう。

2 帰国後5日以内に下痢などの症状があった場合、最寄りの保健所に申し出れば検便が受けられます。心配のある方は申し出ましょう。

お問い合わせ

このページの担当は 健康安全研究センター 企画調整部 健康危機管理情報課 食品医薬品情報担当 です。