過去に作成したパンフレットです。

内容に現在の制度とは異なる部分がありますので、ご注意ください。

震災に備えて

Q1 地震で受けやすい健康被害

Q3 備えておいが方がよい薬

Q6 きず口の消毒薬

Q10 湿布薬や包帯の使い方

ミニ知識

Q1 大地震の時、どのような健康被害を受けやすいですか。

打撲、切り傷、骨折等のけが

倒れた家具や崩れたブロックべいの下敷きになって、打撲や骨折などのけがをしたり、割れたガラスで切り傷を負ったりすることがあります。阪神・淡路大震災では、倒壊した建物に押しつぶされたり、がれきの下に閉じ込められたりして、多くの方が被害を受けました。

やけど

ひっくり返ったやかんの熱湯を浴びたり、地震により発生した火災によりやけどを負うことがあります。関東大震災では、火災により被害を受けた方が多く出ました。

地震後の病気

断水、停電、ガスの供給停止、道路の寸断などいわゆるライフラインがまひします。これらの正常化には、時間がかかるため、飲料水や食料などの生活物資が不足し、生活に支障をきたします。このため、かぜをひいたり体調をくずすことがあります。

また、病気で医療機関に通っていても、かかりつけの病院や診療所が閉鎖してしまい、継続した医療が受けられなくなる場合があります。

精神的被害

地震の災害や恐怖感によるショックから精神的に不安定になったり、不眠、便秘などの症状が出ることがあります。災害神経症と呼ばれていますが、人によって症状や程度、回復にかかる時間が異なりますので、おかしいと感じたら、精神科医などの治療を受けてください。

Q2 地震のとき、けがをしないためにはどうしたらいいですか。

けがをしないように身を守ることが第一です。

けがをしないように身を守ることが第一です。

地震の最初のゆれは、数秒から1分程度でおさまります。

家の中では、倒れてくる家具などから身を守るため、固い机やテーブルの下に身を隠しましょう。すぐに外へ出ると、思わぬ落下物などでけがをすることがあります。

また、火災の発生を防ぐため、台所やストーブの火を消し、ガスの元栓を閉めましょう。ゆれ始めに消せなければ、大きなゆれがおさまってから消しましょう。大きくゆれている時に油や湯の入ったなべなどに近づくと中身が飛び出し、やけどをするので危険です。

ゆれがおさまった後は、窓ガラスや食器類の破片で足を切らないように気をつけましょう。

外では、ブロックべいが倒れたりビルの看板や窓ガラスが落ちてくることがあります。頭を守り、へい等に近寄らないようにしましょう。

| 地震のゆれがおさまった後は、次の確認をしましょう。 |

- 家族や近所の人の安否を確認や、倒れた物の下敷きになっている人の救出

意識がなかったり、大量に出血している時は、必要ならば応急処置を行い、至急医療機関へ運びます。

- ガス漏れの確認

漏れていたらすぐに周囲に呼びかけましょう。ガスの臭いがしなくても、万が一を考えて、建物の近くでタバコを吸ったりたき火をすることは避けましょう。

- 家電製品のスイッチオフ

切っておかないと、(停電の後)電気が通った時に火花が散ったりアイロンが加熱して火災がおきることがあります。使っている電気製品が多い時は、ブレーカーを落としてしまうのが一番簡単です。

- 火災の初期消火

火が広がると大きな被害につながるので、火が発生していたら、消火器やバケツリレーで初期消火に努めましょう。

| ミニ知識 地震と家具 |

地震で家具の下敷きになることがあります。タンスや冷蔵庫などの大型家具は、倒れないように固定しておきましょう。

背が低く、横長の形の家具は倒れにくいといわれていますが、地震でゆれる方向によっては倒れることもあります。

寝室には、できるだけ家具を置かないというのも対策の一つです。

Q3 地震に備えて、どのような薬をそろえておいたらよいですか。

通常、家庭で使用している薬や次のような薬を救急箱などにまとめておきましょう。

| かぜ薬 | 疲れや寒さからかぜをひくことがあります。 |

| 胃腸薬 | 精神的なストレスや不規則な食事から胃腸をこわすことがあります。 |

| 消毒薬 | けがをした時に有効です。 |

| ビタミン剤 | 食事がかたよりがちになります。 |

| うがい薬 | 煙やほこりでのどが炎症を起こすことがあります。 |

| 目薬 |

未開封でおおむね3年経過したものや開封したものは、品質が劣化していることがあるので、時々点検し、定期的に新しい物と取り替えるようにしましょう。薬には有効期限の決められているものもあります。 |

| しっぷ薬 | |

| かゆみ止め軟膏 | |

|

その他の常備薬 |

次のようなものが救急箱にあると、とても便利です。

コンタクトレンズは手入れができないかもしれないので、買い換えた時の古い眼鏡を入れておきましょう。

| 体温計 | 救急絆創膏 |  |

|

メガネ、老眼鏡綿棒 |

包帯ピンセット(とげ抜き) | |

| 三角布はさみ | ガーゼ防虫スプレー | |

| マスク |

Q4 かぜ薬は、どんなものを選んだらよいですか。

地震で家が壊れたりして、避難所やテントでの生活を余儀なくされると、疲れや寒さから、かぜをひくことがあります。こんなときのためにかぜ薬を用意しておくと便利です。

いろいろなかぜ薬が市販されていますが、それぞれに配合されている成分や効果が異なります。「総合感冒薬」「熱や痛みをとる薬」「せきを止める薬」「鼻水を止める薬」などいろいろありますが、震災に備えるのであれば、特定の症状に効果のあるものより、総合感冒薬を選ぶとよいでしょう。また、子供は、薬を飲む量が大人とは違います。子供のいる家庭では、顆粒剤やシロップ剤、坐薬などの子供用かぜ薬を用意しておいた方がよいでしょう。

熱を下げる薬とせきを止める薬は、違う薬だから同時に飲んでもかまわないと思いがちですが、同じような作用を持つ成分が含まれていることが多いので、飲み合わせると危険です。

また、心臓に障害のある人、緑内障の人、水ぼうそう又はインフルエンザにかかっているおそれのある子供などは、飲んではいけない成分が入っている場合があります。

薬局、薬店で薬を購入する際は、薬剤師・登録販売者(※)に相談して選びましょう。さらに、薬を飲む前に、添付文書をよく読んでください。

(※)登録販売者とは、一般用医薬品(市販薬)の販売をする、薬剤師とは違う新たな専門家です。

Q5 胃腸薬は、どんなものを選んだらよいですか。

市販されている胃腸薬には、「胃腸の消化を助ける薬」「胃腸の荒れをやわらげる薬」「胃酸の分泌を抑える薬」「便秘の薬」「下痢の薬」などがあります。

地震のため水道やガスの供給が停止すると、料理をするのも難しくなって、食事が不規則になったり、かたよったりします。また、精神的なストレスを受け、はきけや下痢、消化不良など胃腸をこわすことがあります。

震災に備えるのであれば、下痢止めと胃腸の消化を助ける薬を用意しておくとよいでしょう。

胃や腸の薬は、いろいろな働きをもつ成分を組み合わせて作られています。心臓や腎臓に障害のある人や血圧の高い人が服用してはいけない成分が含まれているものもあります。

薬を選ぶ時は、薬剤師・登録販売者(※)に相談し、さらに薬を飲む時は、添付文書をよく読んでください。

(※)登録販売者とは、一般用医薬品(市販薬)の販売をする、薬剤師とは違う新たな専門家です。

| ミニ知識 入れ歯を忘れずに | ||

| お年寄りなど入れ歯をされている方も多くなっています。入れ歯がないと、食べ物がかめないため、胃腸に負担をかけます。避難する時は、入れ歯も忘れないよう気をつけましょう。 |

Q6 きず口の消毒のために、どのような薬がありますか。

地震で壊れた建物やガラスの破片などでけがをすることがあります。消毒薬は、こうしたきず口を殺菌、消毒するための薬です。

軟膏やスプレー式、薬液をガーゼにしみ込ませてあるものなどいろいろなタイプがあります。スプレー式のものは、きず口の汚れを洗い流すことにも使えます。

消毒薬は、いつまでも使い続ける必要はありません。きず口が乾いたら、きれいなガーゼをあて、きず口を保護しておくだけでも十分です。

また、きずが深い場合は、消毒薬をむやみに使用せず、医師の治療を受けましょう。

きず口が化膿した場合は、消毒薬ではなくて化膿止めや抗生物質が必要になります。このような時には、医師又は薬剤師に相談しましょう。

Q7 持病で病院から薬をもらっていますが、地震に備えて注意しておくことはありますか。

薬は、同じ色、同じ形に見えても違う薬の場合があります。また、同じ薬でも、飲む量は人によって異なります。

持病があって、病院などから薬をもらっている人は、どんな薬かを聞いて、薬の名前と量、飲み方などをメモしておきましょう。

例えば、高血圧や糖尿病の薬、ステロイド剤などを継続して飲んでいる人は、飲むのを急に止めると「リバウンド」といって、薬を飲む前の症状に戻ってしまうことがあります。安定した状態を保つためには、薬を続けて飲まなければなりません。

突然の震災でかかりつけの病院の機能が停止したり、主治医の先生が不在になることがあります。他の医療機関や医療救護所などで、継続した治療を受けるためには、普段から自分の飲んでいる薬についてよく知っておくことが大切です。

Q8 震災で軽いけがをした場合、どうしたらいいですか。

地震が発生すると、けがや病気のために医療機関に多くの人が殺到しがちです。しかし、病院などの医療機関も停電や設備の崩壊により正常に機能しなくなっています。また、医師や救急車も不足します。

こうした中では、生存の可能性のある重症患者から治療を行い、すぐに治療しなくても生命にかかわらないような人は、治療が後になることがあります。

軽いけがは、ある程度の薬やガーゼ、包帯などを日ごろから備えておき、自分で手当てしましょう。

救急医療が必要な人が優先的に医療機関で治療を受けられるように協力し合うことが大切です。

Q9 けがややけどの応急処置は、どうしたらいいですか。

| きず |

きずには、すり傷、切り傷、刺し傷などがありますが、手当ての目的は、止血、感染防止、痛みの除去です。小さなきずは、きず口の土や泥をよく洗い流し、消毒薬(刺激の強いものは避ける)で消毒し、救急絆創膏やガーゼ、包帯などできず口を被って保護します。深い刺しきずや縫合の必要なきずは、できるだけ止血し、医療機関で治療を受けます。 きず口がズキズキと痛むときは、傷の位置を心臓より高くすると楽になります。 |

出血出血している場合は、止血します。大きな血管が切れた時以外は、きず口を心臓より高くし、清潔なガーゼや布を当てて圧迫すれば、ほとんどの場合、止血できます。これで血が止まらない場合は、きず口より心臓に近い方の血管(動脈)を指や手で圧迫します。少量の出血でも、はきけや呼吸障害がある時、また、意識喪失がある時、頭部から出血している場合は、内部が損傷を受けていることがあります。また、大量に出血している時は、ショック状態を起こすことがあります。このようなときは、至急医療機関で診察、治療を受けましょう。

打撲いわゆる打ち身のことで、手当ての目的は、主に痛みや炎症を抑えることです。手や足の打撲は、特に骨折や他の症状を伴わない場合、通常、湿布薬を使って様子を見ます。

骨折骨折は、外見だけでは判断のつかないことがあるので注意が必要です。通常、本人は強い痛みを感じます。痛みが増すような位置ではなく、楽な位置で、骨折部位が動かないように副木等で患部を固定し、医療機関で治療を受けます。

やけど手当ての目的は、感染防止と皮膚の保護です。やけどをすると、正常の皮膚細胞が持っている、細菌に対する防御能力が失われて、感染しやすくなります。

| やけどの種類 |

やけどの種類は3段階に分けられます

軽度のやけど

皮膚が赤くなる程度です。痛みがとれるまで冷水や氷で冷やし、包帯などで保護しておきます。

中程度のやけど

皮膚の表面が損傷を受け、水疱ができます。やはり、よく冷やした後、きれいなガーゼやタオルなどで患部をつつみ、医療機関で治療を受けましょう。この場合、軟膏や油を塗ると、かえって治療の妨げになることがあるので、絶対に塗ってはいけません。また、衣服がはりついてはがれない場合は、衣服の上から冷やし、無理にはがしてはいけません。

重症のやけど

深部まで損傷を受け、潰瘍などができます。皮膚の再生は難しく、皮膚移植などの治療が必要になります。やけどの深さにもよりますが、片手若しくは片足又は背中全体など広範囲(成人で、おおむね皮膚面積の10から20%以上)の場合は、ショックをおこしたり、生命に危険が生じることがあるので、大至急医療機関で手当てを受けましょう。

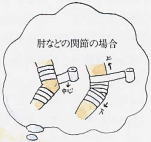

Q10 湿布薬や包帯はどのように使ったらよいですか。

| 湿布薬 | ほとんどの製品は、膏薬が塗られている面のフィルム等をはがせば、直接に皮膚に貼り付くように作られています。そうでない製品や肘やひざのように動く関節に貼る場合は、湿布薬の上から包帯等で固定します。 | |

包帯包帯は、湿布薬の固定のほか、副木(添え木)の固定やきず口の保護にも利用できます。

包帯を巻く時は、同じ場所に数回重ねて巻くのが基本です。巻き始めは、1周巻いた上に、そこからはみ出した包帯の端を三角形に折り曲げ、その上に次を巻いて押さえます。巻き終わりは、包帯止めや絆創膏で止めます。

副木を固定する目的で使う場合は、包帯を重ねずにらせん状に巻いていきます。

上腕のように、太さがあまり変わらないが長い範囲に巻く場合は、包帯の幅の3分の1ぐらいをずらして重ねながら、らせん状に巻きます。前腕やふくらはぎのように、太さに差のある長い範囲に巻く場合は、やはりらせん状に巻きますが、ずれないように、1周ごとに斜めに折り曲げ、裏がえしていきます。

上腕のように、太さがあまり変わらないが長い範囲に巻く場合は、包帯の幅の3分の1ぐらいをずらして重ねながら、らせん状に巻きます。前腕やふくらはぎのように、太さに差のある長い範囲に巻く場合は、やはりらせん状に巻きますが、ずれないように、1周ごとに斜めに折り曲げ、裏がえしていきます。

肘やひざなど動く関節に巻く場合は、関節の上下から次第に中心部に向かって巻いていく方法と、逆に中心部に数回重ねて巻いた後、次第に上下に向かって巻いていく方法があります。包帯は、何日も同じものを使わず、時々取り替えましょう。

| ミニ知識 ポリ容器の代用 | ||

| 水を入れるポリ容器が手元にない。こんな時は、ゴミ袋が使えます。1枚では弱いので何重かにしてダンボール箱に入れて使います。 |

| 地震の時は、正しい「情報」をもとに行動しましょう | ||

|

災害時には、不正確な情報が伝わることもあります。 うわさに惑わされることなく、役所や防災機関、テレビ、ラジオなどの確かな情報を入手し、冷静に行動することが大切です。 口伝えによる情報伝達は、内容が変わり、思わぬ噂に発展していく場合があるので注意しましょう。 情報入手のため、携帯用ラジオを用意しておくと便利です。 |

平成22年3月19日

お問い合わせ

このページの担当は 健康安全研究センター 企画調整部 健康危機管理情報課 食品医薬品情報担当 です。